La crisi e il mondo reale

I problemi dei vari paesi sono simili , ma non identici. Di veramente globale c'è solo la crisi.

Un problema – o un’occasione – può definirsi “mondiale” quanto, pur essendo comune a tutti i popoli del mondo, può essere affrontato – o colta – anche in un quadro nazionale, regionale, o locale, comunque con un’azione a livello sub-mondiale. Un problema, o un’occasione, è globale quando richiede invece un’azione congiunta e coordinata di tutti i soggetti statuali del pianeta.

La cosiddetta “globalizzazione” non è altro che l’estensione mondiale – quindi la semplice generalizzazione, o “mondializzazione” – del sistema economico dell’Occidente, con le caratteristiche che esso ha assunto dopo la sconfitta del “socialismo reale”, la dissoluzione dell’Urss e la svolta di Deng in Cina.

La crisi in cui il mondo oggi si dibatte è invece una crisi alcuni dei cui principali aspetti non possono essere risolti con politiche messe in atto dai singoli Stati. Di globale, insomma, c’è solo la crisi.

>=- -+<>=O=<>+- -+<>=O=<>+- -+<>=O=<>+- -+<>=O=<>+- -+<>=O=<>+- -+<>=O=<>+- -=<

C’è una sola cosa che dobbiamo imparare dai barbari, navi forti e cannoni efficaci …

Bisogna finanziare la creazione, in ogni porto commerciale, di un arsenale e di un cantiere navale. Bisogna assumere un piccolo numero di barbari, e scegliere alcuni Cinesi che sappiano usare il cervello perché ricevano una formazione che a loro volta potranno passare a un gran numero di artigiani.

Questi impiegati saranno pagati il doppio, perché non lascino il lavoro. E quando un prodotto sarà completato, e sarà della stessa qualità di quello costruito dai barbari, coloro che lo hanno costruito saranno ricompensati col titolo ufficiale di Jǔrén (舉人, funzionario statale di secondo grado, su tre), e sarà loro permesso di partecipare agli esami imperiali alla pari con tutti coloro che hanno fatto gli studi classici.

Feng Gueifen, 馮桂芬 (1809-74), Sulla produzione di armi straniere, 1861

Le radici reali della crisi fiscale

Di fronte alla crisi di lungo periodo attualmente vissuta dalle società occidentali, forti accuse vengono rivolte soprattutto alle banche, ed alle istituzioni finanziarie in generale, da un da un movimento di contestazione e di protesta, assai confuso, ma diffuso soprattutto negli Stati Uniti, e parzialmente raggruppato sotto la sigla OWS, Occupy Wall Sreet.

E non si tratta solo di gruppuscoli estremisti, o di folle anonime e senza speranza, come quelle che hanno sconvolto Londra nell’estate del 2011. Si tratta del riflesso di un sentimento che, pur manifestandosi in un contesto, quello americano, che non gli consente di assumere un aspetto veramente politico, è diffuso in larghi strati dell’opinione pubblica su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Si tratta – certo – di una protesta figlia di un’analisi molto semplicistica della realtà, e soprattutto di una protesta incapace di esprimere una proposta. Essa viene dalla parte economicamente più fragile delle società occidentali, che poi – per ovvi motivi – sono anche quella meno attrezzate culturalmente per capire i fenomeni che le stanno travolgendo, e guidate da persone che si illudono di esistere politicamente promuovendo manifestazioni che sconfinano spesso nell’illegalità e nella violenza. Non a caso, nel’ultimo film su Batman (The Dark Knigth rises, 2012) il Cavaliere Oscuro “insorge” contro questa minaccia e, per una volta alleato con la polizia e l’esercito, combatte senza pietà quelli che hanno appunto osato di occupare Wall Street.

Ma non varrebbe la pena di occuparsene se non fosse che queste proteste – pur essendo espressione di strati sociali che soffrono drammaticamente per l’evoluzione recente dell’America – rischiano di essere strumentalizzati, e pur nel loro grido di rabbia impotente, di essere ancora una volta vittime che ripetono luoghi comuni dettati da altri.

E’ il caso dello slogan coniato da François Hollande, quando era candidato alla presidenza della Francia secondo il quale “la finance c’est l’ennemi”. Spiegazione troppo facile del malessere – in apparenza improvviso – che ha colpito l’eurozona, e che tende a cavalcare il risentimento delle opinioni pubbliche occidentali nei confronti del mondo delle banche e delle società finanziarie, popolato da uomini ricchissimi, ma il cui volto rimane troppo spesso coperto; un mondo in cui operano banchieri ed agenti di borsa, traders ed agenzie di rating, speculatori e pensionati che giocano in a fare i capitalisti. E così facendo risparmia tutti gli altri, i managers di aziende grandi e piccole, interessati solo al loro bonus, i loro azionisti incapaci di guardare oltre i profitti a breve termine, gli ideologi dell’autosufficienza del mercato e della leisure society che hanno tenuto banco per un trentennio.

Le origini del malessere – drammaticamente evidenziato dalla distruzione in atto delle classi medie – sono invece sotto invece chiaramente illustrati dal fatto che, una volta ipoteticamente risolta la crisi finanziaria, ci si ritroverebbe intatto il problema dello sbilancio del commercio tra paesi di antica industrializzazione e nuovi paesi industriali: uno sbilancio che è quotidianamente sotto gli occhi di tutti. Basta guardare le tre fasi attraverso le quali sono nati e si sono ingigantiti, a partire dalla fine del ventesimo secolo, i problemi di oggi, e che più fanno pesare fosche prospettive sugli Stati Uniti e su tutti i paesi di più antica industrializzazione (PAI)

Debiti dei privati, debiti delle banche, debiti dello Stato

Dapprima c’è stato un indebitamento dei privati estremamente diffuso, culminato nel fenomeno dei subprime, che ha portato poco dopo a un fenomeno di generale insolvenza e a migliaia di famiglie gettate ogni giorno letteralmente sul lastrico, con contemporaneo crollo del valore delle case. Agli occhi del mondo, tra il 2007 e il 2008, questo indebitamento delle famiglie americane è diventato il simbolo del drammatico, ed inarrestabile declino dell’America come potenza economicamente egemone.

Questo indebitamento delle famiglie non poteva non tradursi, presto o tardi, in un problema “sistemico”. E’ infatti intuitivo il paradosso secondo il quale, se un privato o una famiglia ha dei debiti cui non può far fronte, quel privato o quella famiglia hanno un gravissimo problema. Ma se in una stessa città sono moltissimi privati o moltissime famiglie a non poter pagare, è la locale banca ad avere un gravissimo problema. Ed è per questa regola dalla logica ferrea che l’incolmabile debito delle famiglie americane è giunto a far vacillare, o peggio, l’intero sistema bancario. Ed ha aperto così la breve, ma violenta, seconda fase della crisi.

Per evitare un collasso generalizzato, alle grida di disperazione dei banchieri ha fatto seguito un intervento dello Stato, per salvare gli istituti di credito – quasi tutti, ma non proprio tutti – dal fallimento. Ma siccome lo Stato opera anch’esso con soldi presi a prestito, questo intervento ha trasformato i debiti delle banche in debito aggiuntivo dello Stato, portando ad un livello apparentemente insostenibile una situazione di indebitamento sempre crescente.

Nulla, in tutto ciò che non sia più che noto, tranne forse il ritmo cui si accresce il debito dello Stato americano, che, secondo i calcoli dell’autorevole rivista Commentary , “spende ogni ora di ogni giorno, per sette giorni alla settimana, per 365 giorni l’anno, compresi Thanksgiving, Natale e il Ramadam, 200 milioni di dollari che non ha” . E non si tratta solo di una particolarità americana. L’economista Charles Wyplosz, che insegna a Ginevra, sostiene che l’era dei bilanci pubblici in déficit è terminata per tutti i paesi importanti. « Nessun governo ha avuto i conti in equilibrio a partire dal 1974. »

Per vedere l’origine di tutta questa infernale catena basta quindi andare a vedere le ragioni del progressivo e rapido indebitamento delle famiglie americane nell’ultimo trentennio, e gli strumenti attraverso i quali ciò è diventato possibile. E queste ragioni sono relative all’economia reale, quella cioè in cui operano produttori e consumatori, industriali ed operai, importatori ed esportatori, inventori e imitatori di innovazioni altrui.

Ovviamente, per rendere possibile a tutti di indebitarsi, anche a chi non avrebbe normalmente mai ottenuto la fiducia di un istituto di credito – e per approfittare al massimo della situazione – , gli operatori finanziari sono intervenuti attraverso la creazione di nuovi strumenti che consentivano alle banche di aggirare l’obbligo alla prudenza loro imposto dalla legislazione e ad assumere rischi anomali. Questi nuovi crediti, e questi nuovi rischi, venivano perciò immediatamente suddivisi tra molti fondi d’investimento le cui partecipazioni finivano per essere rivendute ai risparmiatori in cerca di alti tassi di remunerazione, ma nell’impossibilità di conoscere e capire in che cosa stessero effettivamente investendo.

Se la finanza ha dunque enormemente aggravato e portato al collasso la situazione, è comunque nel mondo che ruota attorno a beni concreti che la crisi ha avuto origine. E’ lì che sono avvenute, nell’arco di una trentina di anni , le trasformazioni che si trovano all’origine della crisi che investe adesso ogni aspetto delle società occidentali, compreso il mondo della finanza. Trasformazioni che consistevano in una complessa dinamica innescatasi sul mercato del lavoro – con crescenti difficoltà tanto in termini di riduzione dei posti offerti dal settore manifatturiero quanto nel declino dei salari in molti servizi – e nella generale fragilizzazione socio-economica degli strati sociali legati a queste attività. Che altro non erano se non la inevitabile conseguenza della “fuga” – che durava ormai da decenni – delle attività industriali, e manifatturiere in particolare, verso i paesi a basso costo del lavoro, verso il Messico, verso i Caraibi, verso l’Irlanda, verso il Sud-Est asiatico, ed infine verso la Cina.

Gli squilibri dell’economia reale

C’è una data – in questo fenomeno di lungo periodo – che segna la svolta nel mondo dell’economia reale, e che può essere assunta come spartiacque tanto per l’America quanto per tutta la parte del mondo che a partire dalla Seconda Guerra Mondiale gli ha gravitato attorno; uno spartiacque tra gli anni dell’abbondanza e dell’ottimismo, e quelli della penuria crescente; tra l’epoca dell’egemonia degli Stati Uniti, affermatasi con la seconda guerra mondiale, e l’era della globalizzazione. Che è stata, questa, per molti aspetti, una sorta di indubbia americanizzazione del mondo, ma anche un fenomeno di dissolvimento dell’America nel mondo. E questo spartiacque si colloca al dicembre 1978, quando si riunì a Pechino il Terzo plenum del Comitato Centrale uscito dall’undicesimo Congresso del Partito Comunista cinese.

In quella occasione venne infatti presa ufficialmente la decisione che di fatto ratificava un accordo lungamente maturato tra Pechino e Washington; accordo in virtù del quale il mercato del lavoro cinese sarebbe stato aperto agli investimenti occidentali, dapprima in alcune zone speciali, e poi progressivamente in tutta l’immensità della Cina. In cambio, Pechino otteneva una rapida apertura alle esportazioni cinesi dei mercati di consumo dell’Occidente, un processo culminato nel 2001 con l’accesso al WTO.

Sul piano interno, la Cina abbandonava gradualmente, ma rapidamente –i ogni forma non solo di socialismo, ma anche di tutela dei lavoratori, e ciò ha certamente contribuito al fatto che la possibilità di utilizzare questo nuovo immenso serbatoio di braccia non lasciasse insensibili i datori di lavoro, in primo luogo quelli operanti nei settori in cui il costo della mano d’opera incide più pesantemente, come era accaduto in precedenza con le cosiddette “Tigri Asiatiche”, al cui “modello di sviluppo” si era chiaramente ispirato Deng Xiao Ping.

Nel processo di industrializzazione che ha fatto dell’Asia orientale, e della Cina in particolare, the workshop of the world, si possono così distinguere due fasi, ciascuna per la durata di una generazione, che appaiono già concluse, ed una terza che è attualmente in atto.

Già prima del 1978, quando la Cina, con Mao Zedong, cercava di “camminare con le proprie gambe”, cioè perseguiva una politica di autosufficienza, alcuni frammenti del mondo sinico – Hong Kong e Taiwan dai primi anni 50, Singapore e la Corea del Sud dieci anni più tardi, avevano applicato, senza neanche veramente teorizzarla, una strategia di sviluppo economico attraverso l’industrializzazione finalizzata le esportazioni producendo manufatti di basso costo e che non richiedevano assistenza post-vendita.

Si trattava, da parte dei questi primi nuovi paesi industriali NPI, ovviamente, di politiche di industrializzazione, e non di politiche industriali. Si mirava cioè ad attirare investimenti, di qualsiasi provenienza, per creare posti di lavoro. Non c‘era né l’ambizione, né veramente la possibilità di esercitare una scelta sui settori da sviluppare, sulla specializzazione produttiva da assumere nel quadro della divisione internazionale del lavoro industriale, ne sul tipo di soggetti e di imprese. Così Singapore divenne dapprima un centro di raffinazione petrolifera poi un centro di montaggi elettronici de-localizzati o subappaltati da grandi imprese (cosicché la sua produzione era di fatto venduta già al momento dell’ordine), mentre Hong Kong attirò imprese operanti nei settore dell’abbigliamento e poi in tutte quelle produzioni che non richiedevano la creazione di una rete di assistenza postvendita, che le sue aiende, piccole e piccolissime, non potevano garantire.

Già allora, come conseguenza di questa prima fase della crescita asiatica, in Occidente la sopravivenza di certe attività produttive si era fatta più difficile, tanto da suscitare preoccupazioni in tutti i paesi sviluppati, concretatesi con misure sostanzialmente protezionistiche come il cosiddetto Accordo Multifibre, imposto alla Presidenza Kennedy dalle forze economiche del Sud degli Stati Uniti

Usa e Cina nella seconda mondializzazione

La seconda fase della mondializzazione ha inizio quando la Repubblica Popolare Cinese, alla fine degli anni ‘70, dopo la morte di Mao, decide di uscire dal proprio isolamento, e di fare tesoro dell’esperienza fatta dai piccoli frammenti del mondo sinico che erano stati coinvolti nella prima fase. Una élite di operatori industriali appartenenti alle comunità cinesi d’oltremare affluì da tutto il Sud Est asiatico verso poche aree, la più importante delle quali si rivelo subito essere nella zona attorno al villaggio di Shenzhen, provincia di Canton.

Fu una straordinaria scelta territoriale, che offriva alla crescita industriale non solo una disponibilità di spazi e forza lavoro in quantità praticamente illimitate e a costi vicini allo zero, ma anche la immediata prossimità con un formidabile complesso commerciale, portuale e logistico quale Hong Kong: erano insomma riunite tutte le condizioni per produrre beni materiali a minor costo e più rapidamente che in qualsiasi altro luogo al mondo.

Più di trent’anni dopo, basta andare in un qualsiasi grande magazzino per rendersi conto di come sia stata universale l’applicazione di questo accordo tra Cina e paesi capitalisti: sugli scaffali, specie in USA, non c’é quasi altro che prodotti Made in China. E basta guardare ai prezzi per capire quale funzione anti-inflazionistica abbiano svolto in tutto questo periodo le esportazioni cinesi, rese iper-competitive dai bassi salari degli operai. Ogni osservatore, specie se superficiale, può trarre la conclusione che le merci prodotte in Occidente sono state spazzate via dalla concorrenza asiatica, e che questa è la ragione non solo del deficit della bilancia commerciale e degli elevatissimi tassi di disoccupazione in USA, Inghilterra, Spagna, ed altri PAI, ma anche del fatto che gli Americani sono così fortemente indebitati.

E’ convinzione corrente – specie negli Stati Uniti – che la concorrenza cinese abbia provocato la de-industrializzazione del loro paese e degli altri PAI. Convinzione tanto più ferma in quanto pochissimi sanno che la produttività del lavoro in Cina è infinitamente più bassa – pari al 5 % di quella del lavoratore americano , con punte massime del 15% in alcuni settori particolari . Per non parlare dell’altro nuovo grande nuovo paese industriale, l’India, dove la produttività del lavoro è ancora più bassa, pari al 2% di quella americana.

Non c’é dubbio che la convenienza effettiva di certi investimenti nei paesi a basso costo del lavoro sia stata sopravvalutata, soprattutto da parte degli azionisti delle aziende occidentali e talora – nel caso delle PMI – anche dal management. Accecati dal ritorno a breve termine e dalla feroce popolarità di cui ha a lungo goduto l’immagine del “tagliatore di teste”, essi hanno spesso sottovalutato il “costo completo” di certe delocalizzazioni nei paesi a basso costo del lavoro, non tenendo in sufficiente conto i costi di coordinamento, i costi della non-qualità, i costi dei ritardi di consegna, ed anche – come vedremo più avanti, e come si è cominciato a parzialmente ammettere da qualche anno – i costi di trasporto.

Se si tiene cono di tutti questi dati, la realtà appare insomma un po’ più complessa, e si può ipotizzare che la possibilità di delocalizzare verso i paesi a basso costo del lavoro si stata soprattutto un’occasione offerta agli industriali americani e degli altri paesi dell’Occidente, per realizzare una profonda ristrutturazione del settore manifatturiero. A meno di non voler pensare che certe delocalizzazioni siano state decise con una certa dose di ostilità per la classe operaia, o come ammonimento ai loro sindacati, oltre che – come vedremo più avanti – in odio al fisco.

Su un più lungo orizzonte temporale, questa drammatica complementarità tra PAI e NPI, e soprattutto Cina e Stati Uniti, spiega soprattutto il fenomeno strutturale della frammentazione e sparpagliamento mondiale delle diverse operazioni che costituiscono un processo di produzione industriale. La “mondializzazione” del sistema produttivo non è altro che la frantumazione dei processi produttivi e la localizzazione delle singole operazioni di tale processo in paesi dove essi risultano più convenienti secondo la logica del vantaggio comparato. Ai paesi a basso o infimo costo del lavoro sono andati i frammenti dei processi produttivi che richiedono più braccia (mantenendo invece nei PAI quelle in cui da un numero minore di lavoratori si può ottenere un maggiore output). Analogamente, le operazioni più inquinanti sono state spostate verso paesi dove l’ambiente non è protetto, quelle ad alto fabbisogno energetico in paesi dove c’è maggiore disponibilità di fonti.

Ciò ha segnato in primo luogo la “fine della fabbrica”, i cui reparti sono stati scaraventati ai quatto angoli del pianeta, con una netta caduta del senso di solidarietà dei lavoratori, e del potere negoziale delle loro organizzazioni, rimaste strettamente nazionali, così come entro confini che ormai si applicano solo ad essi sono rimasti rinchiusi i sistemi pubblici di protezione sociale, e le entità politiche – gli Stati – deputati a gestirli.

Ma questo sparpagliamento dei siti produttivi significa anche che uno stesso prodotto, o più spesso una stessa componente che alla fine verrà ad essere assemblata in un bene da mettere sul mercato, ha cambiato più volte di paese durante il processo produttivo: un fondamentale elemento della logica economica della produzione mondializzata, ma che non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata, in coincidenza con l’azzeramento o quasi dei costi delle telecomunicazioni anche una drastica caduta dei costi di trasporto. Ma mentre tutti sanno indicare quali sono le ragioni tecnologiche di quell’azzeramento, meno note e meno chiare sono le origini – su cui torneremo più avanti – di questa drastica caduta.

Quando a perderci è la Cina

Non c’è bisogno di precisare che la bassissima produttività del lavoratore cinese non è certo dovuta qualche forma di inferiorità, ma semplicemente alla sua minore dotazione strumentale. I trasferimenti di tecnologia verso i NPI hanno portato, almeno in una prima fase, alla riesumazione di tecnologie sia di processo che di prodotto, che in Occidente non erano più applicabili. E’ infatti ovvio che la disponibilità di lavoro a basso costo incita l’investitore a risparmiare su macchinari spesso assai costosi, e finalizzati ad accrescere la produttività in paesi al altro costo dell’ora lavorata. Non era insomma conveniente applicare in Cina i sistemi produttivi più moderni concepiti per paesi dove i macchinari e l’energia per farli funzionare costano meno del lavoro umano; non conveniva cioè applicare le cosiddette “innovazioni di processo”

Ma in parte ciò era vero anche per le innovazioni cosiddette “di prodotto”. Il che significa che quasi sempre ai paesi che cercavano di industrializzarsi sono stati dati da produrre beni che erano superati sui mercati occidentali. Ci sono infatti casi che dimostrano come certi trasferimenti di tecnologia, siano stati, fino agli ultimi anni del secolo scorso, a netto vantaggio dei PAI, almeno nella fase in cui il nuovo impianto veniva a servire un mercato locale in fase iniziale, oppure a sostituire importazioni. Cioè nei casi in cui il mercato non è ancora quello internazionale o quello dello stesso paese di origine della tecnologia. ll caso della Santana è in questo senso addirittura lampante.

La Volkswagen, alla fine degli anni settanta, aveva un modello di auto media che non era piaciuta ai consumatori e aveva fatto fallimento sul mercato: la Santana, un nome che infatti non dice nulla a nessun automobilista europeo. Per recuperare i costi di progettazione e sviluppo, la società tedesca ha perciò venduto il tutto ad una azienda in joint venture con un partner cinese, proprio al momento in cui la politica di Deng decollava (1981) e la Cina cominciava ad interessarsi alla produzione automobilistica. La Santana ha così cominciato a circolare davvero, ed è sopravvissuta sul mercato (cinese) fino ai nostri giorni.Venduto soprattutto a acquirenti pubblici, per auto della polizia, taxi, ecc (il primo ordinativo fu di 62.000 taxi per la città di Pechino) questo modello “non riuscito” ha, ad oggi, piazzato sul mercato cinese 3,5 miloni di esemplari.

La Cina sembra comunque aver ottenuto anch’essa un risultato in qualche maniera positivo, in quanto la Santana ha dato il via alla motorizzazione di massa, ed ha provocato un boom delle aziende subfornitrici. Infatti secondo dati ufficiali, in un decennio le componenti della Santana prodotte in Cina sono passate del 6% all’89%. Questo dato però non è molto significativo in quanto non è chiaro come venga misurata la componente locale. Talora, in accordi internazionali di import substitution, essa è stata addirittura calcolata in peso, una misura certo assai grossolana, se si pensa all’altissimo valore di parti microscopiche come quelle elettroniche, e al basso valore di parti in acciaio o in ghisa.

La terza fase

La fase più recente del processo di redistribuzione mondiale delle attività produttive vede emergere, come protagonista assoluto tra tutti i NPI, la Repubblica Popolare Cinese, il che conferisce al processo tutt’altre caratteristiche, portandolo anzi a compiere un salto di qualità.

Alla fine degli anni ’80, la Cina non era infatti, come i primi NPI, un frammento del mondo sinico, e neanche una periferia dell’America, come il Messico, dove si potevano deportare le operazioni più pericolose, inquinanti ed adatte ad una forza lavoro non specializzata e a basso costo. La Cina era – già allora – una grande potenza molto avanti sulla strada per riconquistare la dignità e il ruolo che aveva perduto nel secolo precedente. Inevitabilmente, anche se avviata sul modello dei “frammenti” la sua politica di industrializzazione era fin dall’inizio destinata a diventare una politica industriale. Fin dall’inizio era cioè chiaro che l’obiettivo di creare posti di lavoro purchessia era solo provvisorio, che Pechino non si sarebbe accontentata di essere una periferia a basso costo del mondo industriale, ma prima o poi avrebbe scelto da se stessa la posizione da occupare nella divisione internazionale del lavoro. E che questa posizione sarebbe stata coerente con il prestigio, il rango, il potere e la gloria che la propria storia le faceva considerare degno.

La svolta dalla seconda alla terza fase si ha nel 1989, un anno assolutamente cruciale nella storia del ventesimo secolo. Se infatti in Europa é quello l’anno del crollo dell’impero sovietico, cui farà seguito la dissoluzione della stessa Urss, in Cina quello è l’anno di Piazza Tien An Men. Ma è soprattutto l’ano in cui prende avvio un processo che molto rapidamente porta l’economia cinese e quella americana ad integrarsi sino a diventare un unico sistema.

La leadership cinese. dopo Tien An Men, ha adottato una strategia di riforme economiche estremamente audaci, che includevano non solo la ritirata dello Stato da un gran numero di settori della vita sociale, in primo luogo dall’attività manifatturiera “leggera”, cioè di beni rivolti al consumatore finale, ma anche una politica di seduzione per attrarre nel paese le imprese occidentali e le loro tecnologie. Imprese soprattutto occidentali, e in particolare imprese americane, anche perché i Cinesi avevano ormai identificato con gli Stati Uniti la stessa modernità tecnologica, socio-economica e culturale. Ma non solo imprese occidentali. E’ infatti assai impressionante l’audacia politica con cui sono state attirate nell’estremo nord est della RPC, la Manciuria, le imprese giapponesi, cioè le imprese di quella che è stata la ex potenza coloniale, tra la fine del XIX secolo e il 1945, proprio in quella parte della Cina, dove la popolazione han è di recente immigrazione, e le componenti che risalgono al periodo russo e giapponese ancora presenti e visibili.

Nel giro di poco più di un decennio, il processo di integrazione economica cino-americano, acceleratosi con l’ammissione della Cina alla World Trade Organization nel 2001, ha determinato quella che è stata chiamata addirittura la “superfusione” delle due economie, provocando un enorme squilibrio della bilancia commerciale a scapito degli Stati Uniti, ed un loro progressivo gigantesco indebitamento. E ciò quasi senza che l’opinione pubblica americana se ne rendesse conto, polarizzata com’era sull’Undici settembre, e sulle guerre che ad esso avevano fatto seguito

E’ proprio in quell’anno, infatti, che l’occupazione nel settore manifatturiero, sino ad allora lentamente decrescente tra gli alti e bassi degli anni precedenti, ma comunque quasi dimezzata tra il 1960 e il 1990, prende un andamento assolutamente catastrofico.

Visto dai sindacati, questo fenomeno non è nulla di meno che una disfatta: “57,000 impianti industriali chiusi negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni, più della metà per trasferimenti della produzione in Cina, che sono costati all’America cinque milioni e mezzo di posti di lavoro ben retribuiti. La dispersione di questi operai specializzati, meccanici, progettisti, ingegneri e ricercatori ha minato alle basi la nostra classe media ed ha pericolosamente eroso la nostra capacità tecnica, industriale ed innovativa. Il nostro deficit commerciale con i Cinesi è andato gonfiandosi enormemente da quando abbiamo favorito il loro ingresso nella WTO, da 83 miliardi di dollari nel 2001 a 227 miliardi nel 2009”. Nel 2011, questo deficit era giunto a 295,5 miliardi di dollari.

Il divario produttività/salari

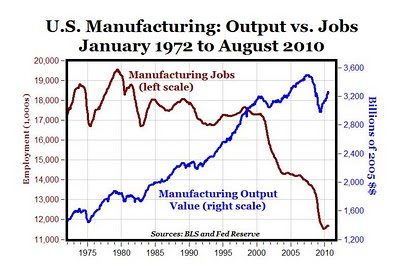

Tra il 2000 e il 2010, i posti di lavoro nell’industria americana precipitano da più di 17 milioni a meno di 12 milioni, , con una riduzione del 32,5% dell’occupazione nel settore manifatturiero, come ben visibile nel grafico che segue.

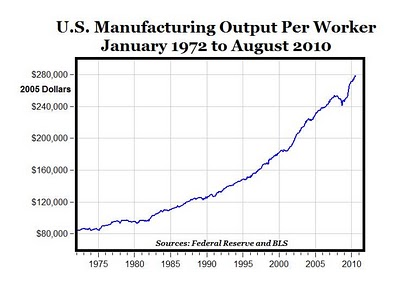

Eppure nello stesso periodo, il valore della produzione manifatturiera è aumentata di oltre il 5%, da 3.100 miliardi di dollari nel 2000 a 3.260 miliardi dollari (in dollari costanti del 2005) del 2010 (vedi sempre la tabella citata). Il valore della produzione per lavoratore per dipendente è aumentato di oltre il 50%, passando da 182 mila dollari nel 2000 a 278 mila dollari quest’anno, sempre in dollari costanti del 2005. Lo si vede anche nel secondo grafico, e che mostra una forte accelerazione degli aumenti di produttività rispetto al precedente quarto di secolo.

Un aspetto decisivo della crisi americana sta nel fatto che i salari non hanno avuto lo stesso andamento ascendente della produttività. Il motivo è ovvio, dato che in una fase in cui la ristrutturazione fa aumentare contemporaneamente la produttività e il numero dei disoccupati, il potere negoziale di chi non viene licenziato è ridotto pressoché a zero. Il salario, anche se percepito come ingiustamente basso, viene considerato come una benedizione, e l’aspirazione prevalente, o addirittura unica, è quella di continuare ad essere tra coloro che l’azienda decide di “salvare”. I lavoratori cinesi e i loro salari di fame hanno costituito insomma un esercito di riserva di crumiri per spezzare il potere negoziale dei lavoratori americani del settore industriale. E a sua volta, l’aumento di produttività che ne è conseguita per i lavoratori “salvati” ha contribuito ad accrescere il numero di quelli “sommersi”, che hanno perso il lavoro.

Ciò vale anche per la recente “ripresina” americana. Infatti, da giugno 2009, cioé dal momento in cui la produzione industriale toccato il fondo (2.530 miliardi dollari), all’estate dell’anno successivo la produzione industriale è aumentata del 9,5% della, mentre l’occupazione nel settore manifatturiero è diminuita di quasi l’1 per cento, il che significa un aumento della produttività pari all’11%.

Tra il 1997, anno in cui negli Stati Uniti l’occupazione nel manifatturiero volge decisamente verso il basso e la crisi dei subprime passano esattamente dieci anni: anni in cui una fascia crescente di Americani, nel tentativo di mantenere il proprio livello di vita, è costretta a rivolgersi agli strozzini, ed anni in cui la finanza inventa sempre nuovi strumenti di credito che finiscono per imbrigliare l’intera società in una gigantesca catena di Sant’Antonio.

Lo sbilancio commerciale provocato dalla singolare divisione dei ruoli – ai Cinesi quello di produttori-esportatori, agli Americani quello di importatori-consumatori – ha indubbiamente impoverito tutta l’America, ma ciò che ha pesato di più sullo scatenarsi della crisi è stata la ristrutturazione del settore manifatturiero, con un peggioramento del rapporto tra salari e produttività che ha ulteriormente impoverito i lavoratori, e che questi hanno dovuto subire sotto la minaccia delle delocalizzazioni industriali.

L’aumento della produttività non seguita dall’andamento dei salari è quella che l’economista Roubini – in una clamorosa intervista al WSJ in cui si è spinto sino a dire che “Marx aveva visto giusto” – ha definito « una massiccia redistribuzione del reddito dal lavoro al capitale, dai salari ai profitti » che ha fatto sì che « lo squilibrio dei redditi e della ricchezza è andato aumentando »: ed è questo squilibrio a rendere così difficile uscire dalla crisi.

Il ricorso delle famiglie al credito, secondo le migliori tradizioni americane, e l’invenzione di nuovi strumenti finanziari ha enormemente ampliato questi fenomeni e li hanno tramutati in una crisi finanziaria. Ma i fattori che l’hanno generata sono fattori estremamente reali, misurati dalla crescita della disoccupazione nel comparto manifatturiero e dall’impoverimento delle masse.

Lascia un Commento